3 марта отмечается Всемирный день дикой природы

Безусловная ценность дикой природы

Безусловная ценность дикой природы соотносится с экологическими, генетическими, социальными, экономическими, научными, образовательными, культурными, рекреационными и эстетическими аспектами устойчивого развития и благосостояния людей.

Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить внимание на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает повысить информированность о получаемой человеком пользе от занятий природоохранной деятельностью. Кроме того, этот День напоминает нам о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия. Прекращение процесса утраты биоразнообразия является одной из задач

Цели 15 в области устойчивого развития.

Защита жизни на земле

Тема Всемирного дня дикой природы 2020 года «Защита жизни на земле» касается всех видов диких животных и растений, которые являются частью природного разнообразия, а также источником средств к существованию людей, особенно тех, кто живет среди природы. Это перекликается с целями ООН в области устойчивого развития 1, 12, 14 и 15 и широкомасштабными обязательствами по борьбе с бедностью, обеспечению устойчивого использования ресурсов и сохранению жизни как на суше, так и под водой, чтобы остановить гибель флоры и фауны.

Земля является домом для бесчисленных видов фауны и флоры. Наша жизнь зависит от взаимодействия и взаимосвязи между всеми элементами биосферы: воздух, которым мы дышим, пища, которую мы едим, энергия, которую мы используем, и сырье, которое нам необходимо для различных нужд. Однако чрезмерная эксплуатация природных ресурсов человеком создает угрозу для биоразнообразия. В ближайшие десятилетия могут исчезнуть почти четверть всех видов флоры и фауны.

В 2020 году, который назван «супер-годом биоразнообразия», пройдет несколько важных глобальных мероприятий, посвященных биоразнообразию. Это дает возможность добиться серьезных успехов в деле сохранения и устойчивого использования природных богатств планеты.

Принять участие в кампании

Поделитесь тем что вы узнали с друзьями и близкими.

Рассказывайте о существующих проблемах детям и молодежи. Им предстоит возглавить борьбу по охране дикой природы. Они заслуживают будущего, в котором мы, люди, будем жить в гармонии с дикой природой.

Здесь вы можете ознакомиться с материалами по Дню.

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков открыл церемонию празднования

100-летия Арктического и антарктического научно-исследовательского института

Торжественная церемония, посвященная 100-летию со дня образования Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), прошла в Санкт-Петербурге 4 марта 2020 г.

В 1920 году Президиум ВСНХ РСФСР утвердил Положение о Северной научно-промысловой экспедиции, наследником которой и является ААНИИ. В 1994 году институту был присвоен статус государственного научного центра РФ.

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов и директор ААНИИ Александр Макаров совершили символический памятный выстрел из полуденнного орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь юбилея ААНИИ. Затем прошла церемония возложения цветов к мемориальной доске памяти сотрудникам института, погибшим в Великой Отечественной войне.

На торжественном заседании по случаю 100-летия института со сцены Большого зала коллектив ААНИИ с юбилеем поздравили руководитель Росгидромета Игорь Шумаков и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Глава Росгидромета назвал ААНИИ уникальной научной и исследовательской организацией с богатой историей и мировым именем. «В этот исторический день хочу искренне поблагодарить вас за большой вклад в отстаивание национальных интересов страны в Арктике и Антарктике. Спасибо за труд, за мужество и верность делу!» - заявил Игорь Шумаков, обращаясь к коллективу института. Он пожелал сотрудникам ААНИИ новых научных достижений, громких открытий и успехов в исследовательских миссиях. Пять сотрудников института были награждены нагрудным знаком «Почетный работник гидрометеослужбы России».

В торжествах по случаю 100-летия ААНИИ также приняли участие специальный представитель президента РФ, выдающийся полярник Артур Чилингаров, член Совета при президенте РФ по науке и образованию Владимир Литвиненко и другие почетные гости.

В феврале 2020 года отметила 150-летний юбилей Национальная метеорологическая служба США (NWS)

Как изменилась служба погоды за полтора века

В феврале 2020 года отметила 150-летний юбилей Национальная метеорологическая служба США (NWS). Она было основана 9 февраля 1870 года. С тех пор прогнозирование погоды стало гораздо более точным и своевременным. В год своего юбилея американские синоптики рассказали о технических достижениях, которые за этот период полностью изменили технологии и способы прогнозирования погоды.

В 1906 году, на год позже, чем в России, в Америке начались испытания беспилотных воздушных шаров для подъёма метеорологических приборов в атмосферу, а в 1909 году Бюро погоды – предшественник Национальной метеорологической службы – начало использовать свободно поднимающиеся воздушные шары с радиозондами. Ежедневные наблюдения за воздушными шарами начались в 1940-х годах. Сегодня NWS запускает метеорологические аэростаты дважды в день с 92 станций по всей территории США.

Первые полёты пионеров авиации, братьев Райт, уже тогда были немыслимы без информации о погоде, и перед началом свои первых испытательных полётов братья консультировались с Бюро погоды. Самолёты впервые были использованы для наблюдения за погодой в Соединенных Штатах в 1925 году.

Сегодня NOAA предоставляет прогнозы погоды как для коммерческой, так и для авиации общего назначения, быстро сообщая пилотам в полете о резких изменениях погоды. Кроме того, самолеты NOAA Hurricane Hunter играют важную роль в исследованиях и прогнозировании ураганов.

В 1940-х годах ученые начали эксперименты с использованием компьютеров для предсказания погоды, что сделало возможным численное предсказание погоды. Сегодня NWS управляет суперкомпьютерами, которые собирают, обрабатывают и анализируют миллиарды наблюдений с метеорологических спутников, метеозондов, буев и наземных станций по всему миру.

В 1946 году Военно-морской флот США передал Метеобюро 25 аэронавигационных радаров для их адаптации в метеорологических целях. Первый из этих радаров, WSR-1, был развернут в тогдашнем Национальном аэропорту Вашингтона (округ Колумбия) в начале 1947 года. Сегодня Национальная метеорологическая служба использует радары следующего поколения (NEXRAD), способные предоставлять более подробную информацию о размерах, форме, типе осадков и облаков.

Первые эксперименты с использованием беспроводного телеграфа, или радио для передачи прогнозов начались в 1900 году, а Бюро погоды впервые инициировало авиационные радиопередачи для доведения прогнозов погоды в 1951 году. После вспышки торнадо в Вербное воскресенье 1965 года одной из рекомендаций было создание общенациональной радиосети для распространения предупреждений. Первоначально известная как «ESSA VHF Weather Radio Network», радиосеть была переименована в «NOAA Weather Radio» в 1970 году. В настоящее время существует более 1000 передатчиков, передающих официальные предупреждения метеорологической службы, точное время и другую информацию об возможных опасных явлениях и чрезвычайных ситуациях круглосуточно.

1 апреля 1960 года был запущен первый метеорологический спутник под названием ТИРОС-1 (телевизионный инфракрасный наблюдательный спутник). Он работал всего 78 дней, но успел передать около 20 тысяч пригодных для использования снимков Земли. Сегодня NOAA управляет целым флотом сложных и разных спутников, которые обеспечивают просмотр погоды на Земле в режиме реального времени.

В 1991 году NWS начала работать с Федеральным управлением авиации и Министерством обороны для развертывания единой системы наблюдений за погодой, которая явилась основой наземной метеорологической сети страны. Каждая станция, расположенная в аэропортах по всей стране, фиксирует состояние неба, видимость, осадки, давление, температуру, точку росы, скорость и направление ветра. Станции предоставляют ценную, точную и своевременную информацию, без которой невозможна разработка прогноза погоды.

Зима во Франции стала самой тёплой за последние 120 лет

Календарная зима, которая заканчивается сегодня, стала самой тёплой зимой во Франции с начала XX века. В масштабе страны средняя температура воздуха превысит норму на 2,7°, поставив эту зиму на 1-е место самых тёплых зим в период 1900-2020 годов, опередив зиму 2015-2016 годов.

В течение всего сезона наблюдалась очень мягкая погода, с пиком потепления в феврале, который уже вошел в число трех самых жарких февралей за всю историю наблюдений за погодой. Кроме того, эта зима была довольно беспокойной, с частыми штормами в декабре и феврале. Также было отмечено несколько периодов обильных дождей, которые вызвали сильные наводнения в декабре, в регионах Прованс, Альпы, Лазурный берег, и в январе в Руссильоне.

Как сообщает МетеоФранс, было зарегистрировано множество рекордов тепла, особенно в феврале, когда на юге страны максимумы превышали отметку в +20°. При этом, несмотря на некоторые похолодания, Франция этой зимой не получила ни одного полярного вторжения холода, которые в обычную зиму бывают от 2 до 5 раз за сезон.

Добавим, что в Париже средняя температура воздуха уходящей зимы составила +7,7°, что на 3,8° выше климатической нормы. Для сравнения, средняя температура воздуха этого зимнего сезона в Москве ожидается около +0,6°, но это на 8,3° выше климатической нормы!

Великая миграция: беспрецедентное движение в океане

Миграция животных – явление обычно сезонное, и кроме насекомых обычно не превышает сотен или тысяч особей, собирающихся в компанию путешествующих. Но размах этого природного феномена, происходящего в Мировом океане ежедневно (!), просто зашкаливает.

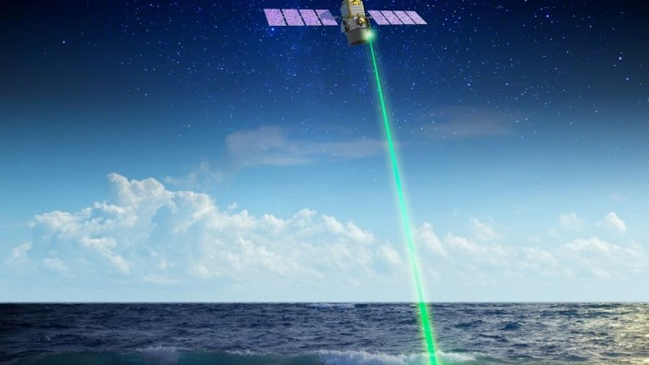

НАСА совместно с французскими исследователями из Centre National d"Etudes Spatiales (CNES) использовала космические лазеры для мониторинга миграции крошечных морских животных. Лазеры были установлены на спутниках CALIPSO и Cloud-Aerosol Lidar. Технические возможности аппарата позволили учёным проникнуть в верхний 20-метровый слой океана, сообщает New Atlas. Исследование длилось с 2008 по 2017 годы.

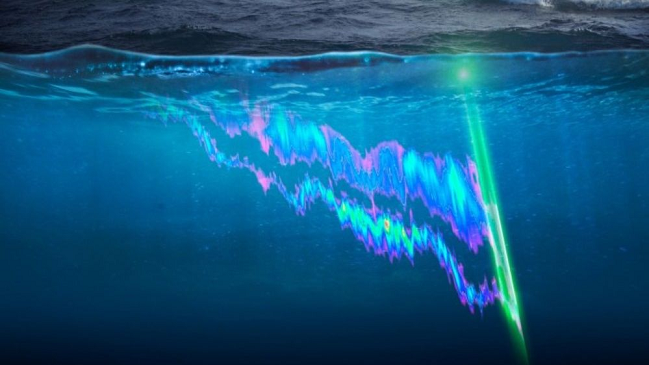

Дважды в день, на рассвете и заходе солнца, в океанских глубинах наблюдается беспрецедентное движение живых организмов. После заката огромная масса зоопланктона поднимается к поверхности воды в поисках еды, а на рассвете она уходит на глубину, спасаясь и прячась от хищников. Так называемая вертикальная миграция зоопланктона (DVM) на сегодня является самой многочисленной и «тяжёлой» (как биомасса). В DVM принимают участие стаи самых разных видов, в том числе криль, детёныши кальмара, личинки крабов и крошечные рыбки.

Человек, как правило, подобные перемещения не замечал, поскольку морские обитатели в большинстве своем микроскопические. Поэтому процессы вертикальной миграции оставались недостаточно изученным явлением до нынешних дней, до появления современных технологий. Технологии, применяемые в спутниковом мониторинге, позволяют сегодня изучать не только изменение климата, но и вот такие удивительные процессы, скрытые от любопытного взгляда ученых.

Данное открытие может пригодиться рыболовам, исследователям Мирового океана, военным: естественный слой зоопланктона отражает сигналы гидролокаторов и создает своеобразное шумовое загрязнение, становясь идеальным местом укрытия для подводных судов. И, конечно, климатологам: фитопланктон вырабатывает большое количество углекислого газа, которое захватывается и уносится на морские глубины. Эти знания могут стать существенным фактором в понимании углеродного цикла Земли и того, как он влияет на климатические модели.

Глобальное потепление меняет циркуляцию Мирового океана

Циркуляция Мирового океана играет жизненно важную роль в регулировании погоды, климата и оказывает решающее влияние на жителей морских глубин. По этой причине очень важно понять – реагирует ли циркуляция Мирового океана на глобальное потепление и как велики изменения в циркуляции океана, обусловленные глобальным потеплением.

Результаты измерения характеристик циркуляции Мирового океана пока ещё редки и непродолжительны, и по этой причине не дают достаточной степени точности и достоверности, необходимой для отслеживания динамических изменений крупномасштабной океанической циркуляции.

Исследование, основанное на изучении и анализе глобальной спутниковой информации за последние 40 лет, является попыткой ответить на этот вопрос. Результаты работы опубликованы в научном издании «Agupubs».

Авторы убедительно продемонстрировали устойчивые изменения крупномасштабных процессов циркуляции океанических масс в сторону увеличения широтной составляющей на протяжении всех четырёх десятилетий. Дальнейший анализ, основанный на климатических моделях и различных других наборах данных, показывает, что смещение полюсов циркуляции океана, по всей вероятности, является следствием глобального потепления, однако имеющегося набора данных недостаточно для получения статистически значимого результата.

«Хорхе» установил рекорды количества осадков

Циклонический вихрь, которому служба погоды Великобритании (MetOffice) присвоила имя «Хорхе», накануне стал причиной наводнений в Соединенном Королевстве. Расположенные в низменных районах многие населенные пункты и места отдыха были подтоплены. Повышение уровня воды в среднем составило от 1 до 2 м.

Как сообщает издание «Mirror», в графстве Йоркшир сумма осадков за февраль 2020 года составила более 202 мм, побив предыдущий рекорд, установленный в 1990 году (193.4 мм). По данным «MetOffice», это максимальная для февраля сумма осадков с момента начала метеонаблюдений (1880 г.) в графстве.

Информация подготовлена по материалам интернет-источников